日期:2025-09-18 05:39:29

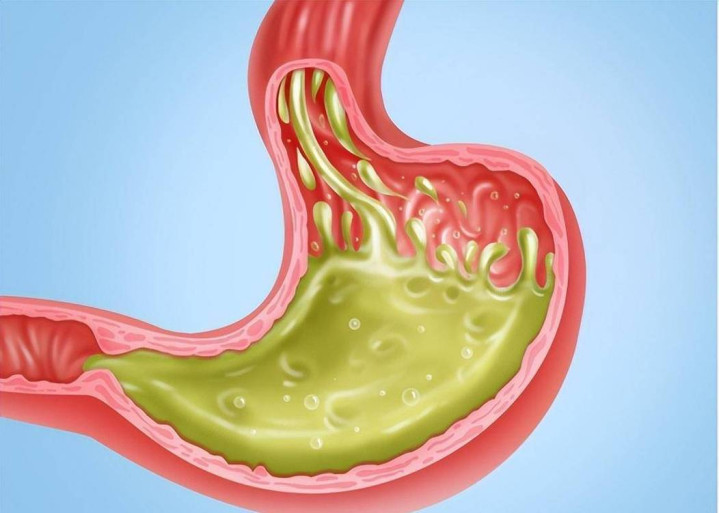

别再把喝粥当成养胃的金牌操作了!一碗热腾腾的粥,入口绵软,看似温和,其实对某些人来说,却像是“慢性毒药”。胃病不是喝粥喝出来的,但有些胃病,的确可能被粥“喂”得更严重。

在很多家庭的认知里,粥是万能的病号饭,尤其是肠胃不适时,第一反应就是熬一锅白粥。粥软好消化,看起来对胃黏膜很友好,甚至成为不少人每天的“养胃标配”。但这种养胃法,真的是人人适合吗?

消化科门诊里,不乏一些患者胃病反复发作,追问饮食习惯,竟然每天三餐离不开粥。粥没吃出健康,反而吃出了反酸、腹胀,甚至营养不良。这背后的问题,其实很常见,却被忽略太久。

首先得明白,粥之所以被贴上“养胃”标签,是因为它质地细腻,对急性胃炎、胃溃疡发作期的患者来说,确实可以减轻胃的机械负担。但这只是短期、阶段性的饮食调理,并不适合长期作为主食。

长期以粥为主食,容易导致血糖快速波动。尤其是白米粥,升糖指数极高,进入胃肠道后几乎不需消化,15分钟内血糖就能飙升,对糖尿病患者而言,这无异于火上浇油。

这就引出了第一类不宜喝粥的人群:糖尿病或糖耐量异常者。他们的胰岛功能已经受损,若频繁摄入高升糖食物,会加速胰岛素抵抗的发展,增加并发症风险。粥虽好,但对他们而言,并不“温柔”。

第二类人,是正在经历功能性消化不良、伴有胃排空延迟的患者。这类人群胃动力差,喝粥反而加重胃的负担。因为粥在胃中滞留时间长,容易导致胃胀、打嗝、嗳气等不适,久而久之甚至可能诱发慢性胃炎。

别看粥“软”,其实它的营养密度非常低。长期喝粥不但可能引起蛋白质摄入不足,还会影响免疫力,尤其是老年人或术后康复期患者,如果没有及时补充其他营养,就容易陷入隐性营养不良的陷阱。

更有甚者把粥当成“清肠减肥”工具,每天一锅白粥两根咸菜,结果不仅体重没降下来,反而出现头晕乏力、心悸等症状。低血糖与电解质紊乱,就是这么悄无声息地找上门来。

粥的另一个“隐藏副作用”是刺激胃酸分泌。尤其是空腹喝热粥,会让胃酸分泌提前启动,若胃黏膜已有破损,可能加重胃溃疡或反流性食管炎的症状,喝完感觉“更烧心”。

从消化生理角度看,粥属于高碳水、低纤维食物,几乎无咀嚼过程,直接滑进胃里,导致唾液酶分泌减少,影响整体消化功能。长期下来,可能让胃肠“越来越懒”,影响肠道菌群的稳定。

反观中医传统中讲究“粥可养生”,其实是指搭配得当的药膳粥,比如加入山药、莲子、芡实等健脾益气的食材,并非白粥万金油。且中医强调“辨证施食”,适合某类体质,不代表普遍适用。

有一种更为隐蔽的问题,是“以粥代饭”造成的微量元素缺乏。比如长时间喝粥却摄入蛋白质不足,会引起铁、锌、维生素B12等吸收障碍,进而引发贫血、口角炎、记忆力减退等问题。

尤其是老年人,本身咀嚼能力下降,消化能力减弱,如果再以粥为主食,很容易陷入营养恶性循环。部分研究显示,65岁以上人群中,长期以粥为主者肌肉流失率高出1.5倍,与肌少症风险密切相关。

而对于患有胃食管反流的人来说,喝粥时若姿势不当,或餐后立即平躺,也可能引发胃内容物返流。尤其晚餐喝粥后马上躺下,第二天早晨可能出现咽部异物感、干咳,被误以为是感冒或咽炎。

更要警惕的是一些家庭在熬粥时喜欢“加点料”,比如加入大量白糖、炼乳,或者搭配油条、咸菜。这种吃法不但破坏了粥的“清淡”属性,更可能诱发高血压、脂肪肝等慢性疾病的风险。

粥也不是“十恶不赦”。对于胃肠道术后、急性腹泻恢复期、重病卧床患者等特殊情况,合理、短期地食用粥类确实有助于缓解症状。但这应在明确诊断后,科学评估饮食结构基础上进行。

真正的养胃,不是靠一碗粥,而是靠均衡饮食、规律作息、适度运动。胃的自愈能力很强,但前提是不给它反复“添乱”。粥不是灵丹妙药,更不是养胃的终极答案。

对于普通人来说,粥可以吃,但要讲究吃法。首选粗粮粥、杂粮粥,适当加入豆类、坚果、蛋白质食材,提升营养密度,搭配富含纤维素的蔬菜,才能真正做到“吃粥养人,不伤胃”。

喝粥时应避免空腹暴饮,控制温度不过烫,细嚼慢咽,给予胃足够的消化准备。切忌三餐只喝粥、配咸菜、无蛋白,营养结构单一,再柔和的食物也可能变成“隐形杀手”。

饮食从来不是单靠某一种食物来解决所有问题。粥,只是万千饮食中的一环。真正的健康,是建立在科学饮食认知和个体化选择基础上的。别再盲目迷信粥,对它好一点,也要对自己好一点。

粥是温柔的,但不懂节制,它也可能变得“致命”。餐桌上的温度,终究要配上脑中的理性,才能吃得安心,活得踏实。

你会每天喝粥吗?你觉得粥是“营养餐”还是“安慰剂”?有没有因为喝粥反而加重不适的经历?

参考文献:

[1]林建国,陈丽丽.糖尿病患者饮食结构对血糖控制的影响[J].中华糖尿病杂志,2024,16(04):245-249.

[2]王宏宇,李志强.功能性消化不良的饮食干预研究进展[J].中华消化杂志,2025,45(08):516-520.

健康声明:本文所提及的症状或机制为相关疾病的可能表现形式,但也可能来源于其他疾病,不能作为确诊标准。如有不适,请及时前往正规医疗机构就诊,不建议自行判断与治疗。

互联网龙头股排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。